皆様こんにちはー!

今週のブログはS.Shibataが担当いたします。

最後までよろしくお願いいたします♪

先日、素敵な光景を満喫してきました!

(岐阜県郡上市と高山市を結ぶ全長約65kmのドライブコースです。)

以前から紅葉シーズンに行きたいと思っており、念願叶ってやっと紅葉を堪能できました!

しっかりドライブも楽しめましたが、美濃・飛騨地方は11月でも寒かったです🥶

そして先日は一宮市内も少し雪が降り、寒い日が続いております。

風邪にお気をつけて、暖かくしてお過ごしください🧣🧤

話は変わり・・・

先日

インスタグラムにて投稿しましたが、今年もショールームにクリスマスツリーを飾りました!🎄

そして、この時期になるとどうしても皆様にご紹介したくなるのが、アクセサリー商品です。

・・・というわけで!!

毎年恒例となってきました、クリスマスプレゼントにオススメの商品紹介です!

今年は

~ALPINA60周年記念編~ と題し、3点をご紹介いたします!!!

(現在アクセサリー商品をお得にゲットできるキャンペーンも実施中!ぜひ最後までお読みください🎁)

まず1つ目はこちら!

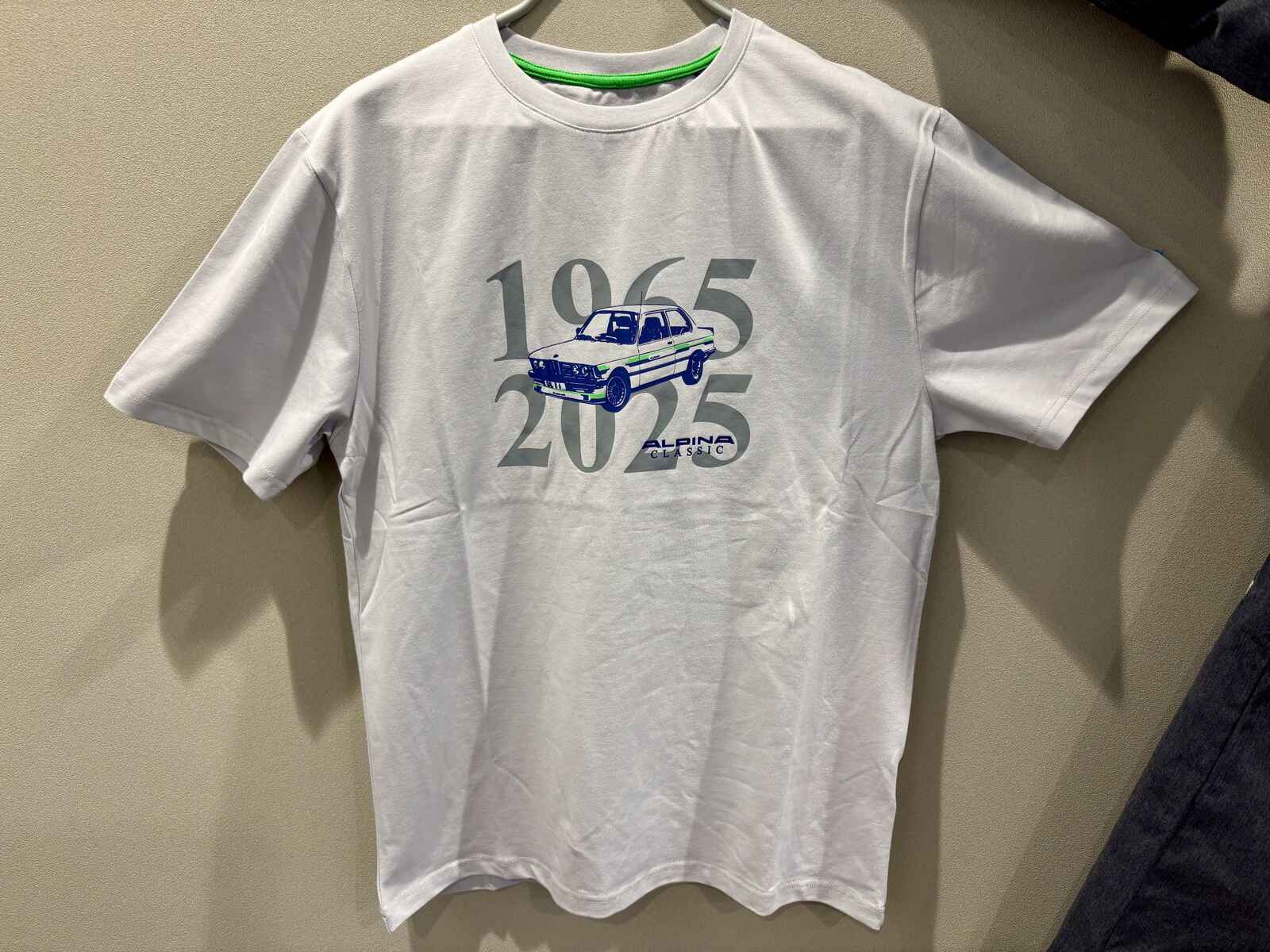

ALPINA 60 YEARS COLLECTION Tシャツ(ユニセックス):¥11,550(税込)

※写真の商品サイズ:L

胸元に「1965-2025」と大胆にプリントされたTシャツです。

独立した自動車メーカーとしての

60年の歴史の年号を刻んだ、メモリアル的な商品です。

(2026年からは、ALPINAブランドは

BMWグループのポートフォリオに加わります)

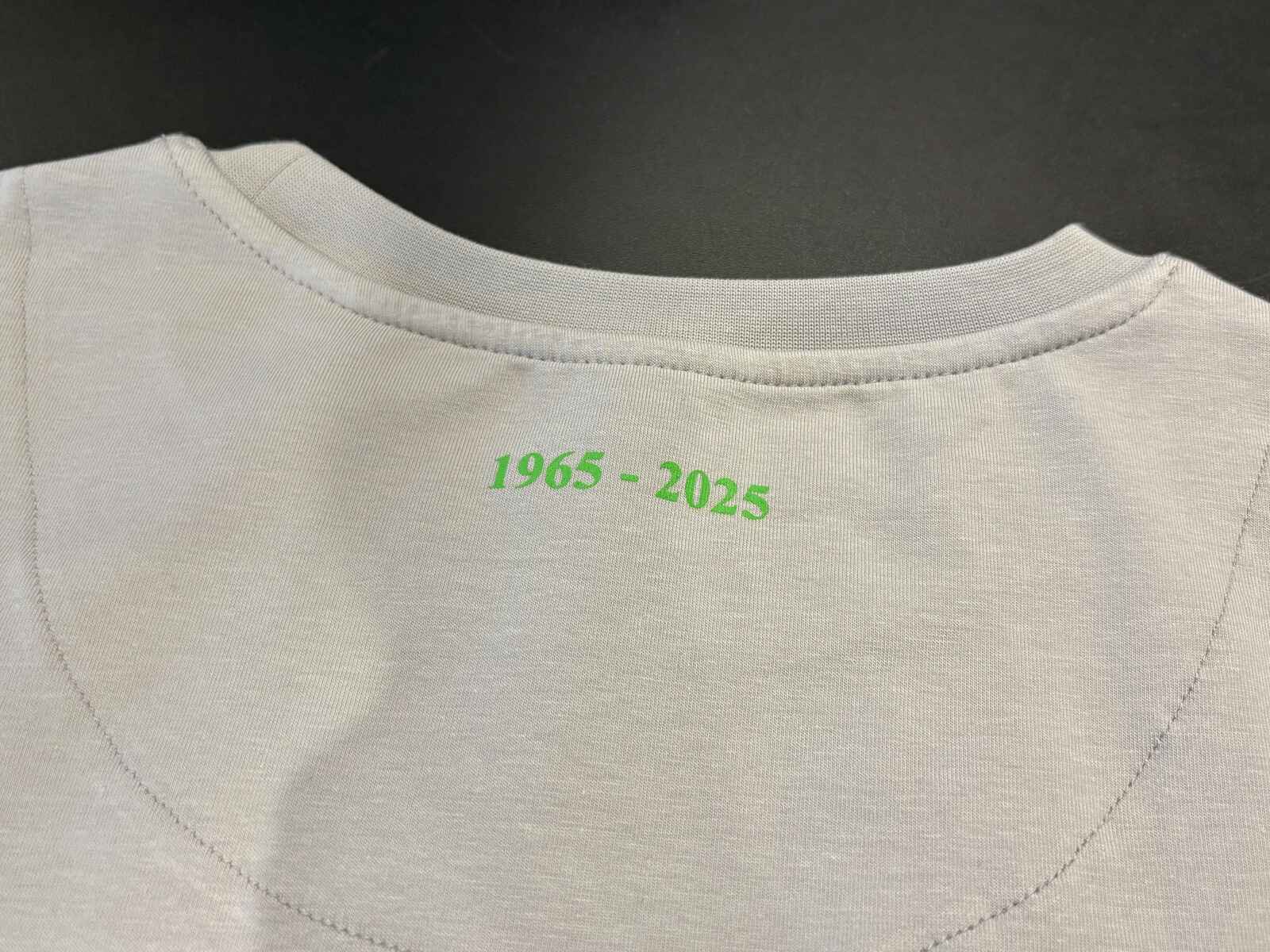

背中側の上端にもその年号がプリントがされています。

ALPINAカラーでスポーティかつエレガントなデザインとなっております!

そして、さらに嬉しいのが・・・

アパレル商品は、写真のようなジッパー付き袋に入っているんです!

袋も保管しておきたくなるようなファンの気持ちに応えてくれています!

2つ目にご紹介する商品も、ジッパー付き袋に入っています!

ALPINA CLASSIC 「60 YEARS COLLECTION」 スウェットジャケット (ユニセックス):¥29,800(税込)

※スタッフ身長:181㎝ 着用サイズ:L

ALPINAならではのカラーリングの、スポーティーなスウェットジャケットです!

快適な着心地で耐久性にも優れている一着です。

着用したスタッフに感想を聞いてみたところ、「ヨーロッパのLサイズでも体にしっかりフィットしています。袖丈は少し長いですが、あまり気になりません。そしてなにより着心地がいいです。」とのことです!

着心地が良いのは、機能的で上質な素材(コットン65%・ポリエステル30%・エラスタン5%)を使用しているからなんです👓📊

素材までこだわりぬいたスウェットジャケットは、実際にご覧いたきだい商品です🤩

そして、3つ目はこちら!

ALPINA CLASSIC 60周年記念キーホルダー:¥11,000(税込)

卓越した自動車芸術の60年を祝う特別アイテムです!!!

またそのレザー部分には、ブルーとグリーンのステッチが施されているのですが、全て手作業なんです😲😲

余談ですが・・・

革の板に、可動式の金属製のロゴマークを吊り下げる形のキーホルダーは、他社にも類似例があります。

(その形のキーホルダーを多数取り扱っているサイトもありました)

この特徴的な構造に、何か機能的な意味や歴史的な経緯があるのかChatGPTに聞いてみたところ、このような回答(摩耗防止等の理由)が返ってきました。

真偽のほどは定かではありませんが、ある程度は納得できる気がします...。

と、余談はそれくらいにしまして・・・

四角形のリング部分の側面にもALPINAの文字が刻まれており、特別感に溢れています。

細部までこだわりを感じる、コレクターズアイテムとしても価値ある逸品です。

鍵はもちろん、鞄にも付けていただけます🙆♀️

身近にALPINAを感じることができ、ファンにはたまらない商品です😍

そして、この商品を紹介するにあたり、パーツスタッフが私物として愛用している50周年記念キーホルダーと、ALPINA エンブレムの付いたキーホルダーと比較してみました♪

左からALPINA エンブレム キーホルダー、60周年記念キーホルダー、そして50周年記念キーホルダーと並べてみました。

60周年版は、ステッチが2本(2色)になっていて、レザーも少し大きいですね。

ALPINA エンブレム キーホルダーと比較すると、エンブレムも大きく厚さもあり、よりプレミアムな商品だと感じさせられます。

50周年記念キーホルダーと違うのはステッチぐらいかなぁ・・・と思いつつ、確認の為エンブレムの裏も見てみると・・・なぬ!?(゚Д゚*)ノ

裏面に60周年記念のロゴが施されているではありませんか!!

10年前よりさらにパワーアップした記念キーホルダーは、ご自身へのプレゼントにもピッタリだと思います😆

そして、2026年1月31日までの期間、

ウィンターキャンペーンを実施中です!

今回ご紹介したTシャツとスウェットジャケットは15%OFF、そしてキーホルダーは20%OFFでご購入いただけます🛍

BMW 純正アクセサリーの最新ラインナップについては、

WEBカタログでもご覧いただけます。

もちろんお取り寄せも可能ですので、気になるアイテムがあったらお気軽にお問い合わせください!

今週末も皆様のご来店・お問い合わせをお待ちしております😌